ナウィン・ラワンチャイクン

コミュニティの歴史を掘り起こす「交流型」アートの開拓者

- 名前(英語)

- Navin Rawanchaikul

- カテゴリ

- 絵画、彫刻、インスタレーション、映像、写真、プロジェクト

- 地域

- タイ

- 生年

- 1971

- 生地

- チェンマイ(タイ)

- 在住地

- チェンマイ(タイ)

- 関連用語集

-

- 関連地域

-

図版

「第4回アジア美術展」(1994年)ワークショップ

福岡の住民を取材中

左は友人のアーティストのコシット

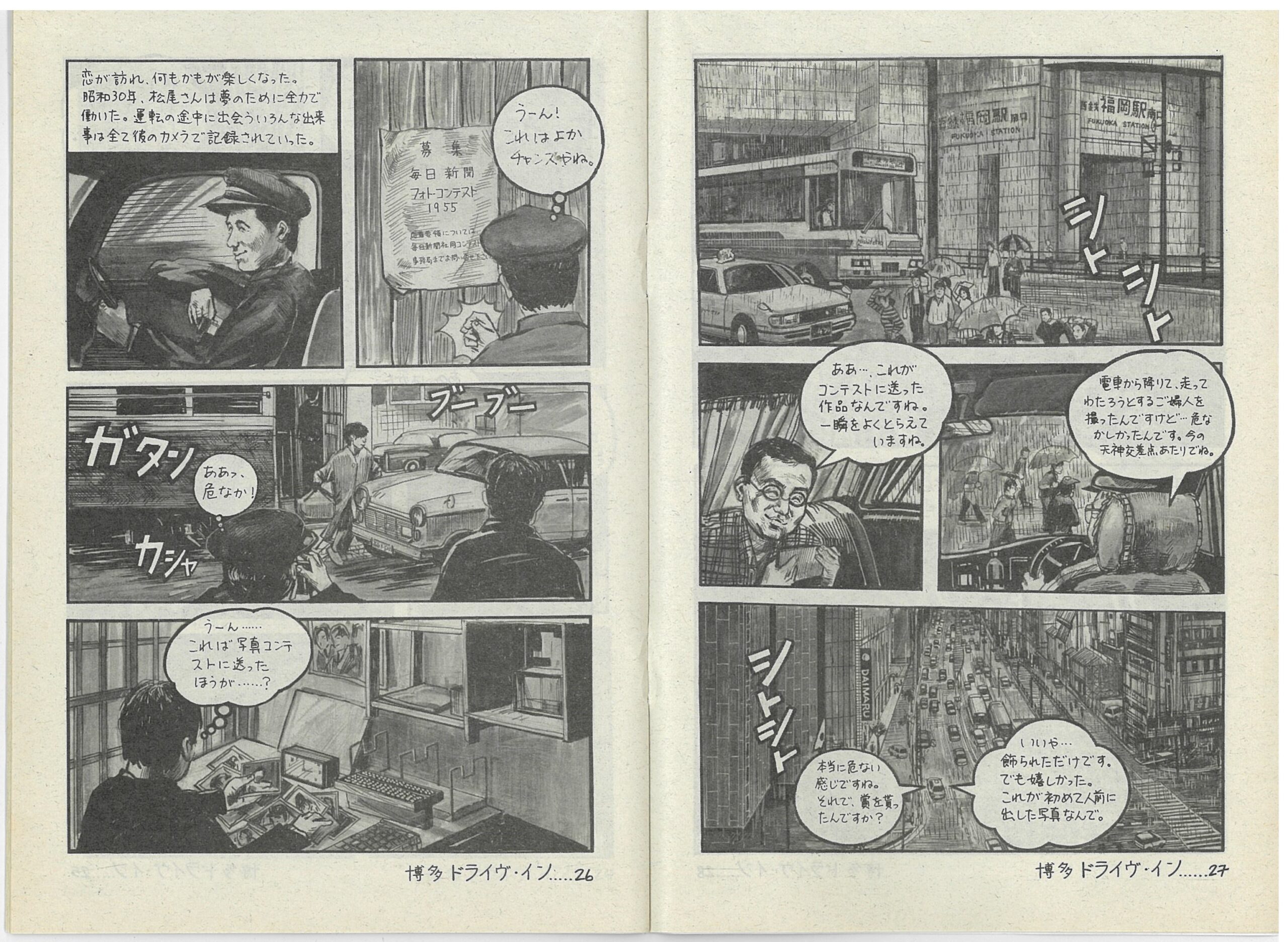

『博多ドライブ・イン』(1998年)

ミュージアム・シティ・福岡

原作:ナウィン、作画:ニコン、翻訳:ミヤコ、

方言指導:柴田記者・パンチ、

製作:有限会社ナウィン・プロダクション

『博多ドライブ・イン』(1998年)

「室住のページ」(1998年)パンフレット

「希望の家:モンティエンへのオマージュ/ナウィンからの手紙」(2014年)

紺屋2023/konya gallery(福岡)

ナウィン・ラワンチャイクンは、世界中の国際展や芸術祭での超人気作家である。それは彼の活動が、美術館から飛び出し、町に生きる一般市民との出会いや参加、さらには協働を誘発するような「プロジェクト」というべき性格のものだからであり、特に祝祭的なイベントによって地域住民との交流や地域振興を求めるニーズにこたえるものだからである。ラワンチャイクンの展覧会やイベントで用いられる造形物や映像や印刷物はすべて映画看板画家、マンガ家、技術者に発注して作られ、映像やイベントでは作家だけでなく多くの出演者と共同製作者を伴う。そのために1994年からは「ナウィン・プロダクション」名で発表しており、ラワンチャイクンは「物」作りではなく、自分の発案による「場」作りのプロデューサーなのである。しかし今でこそ当たり前になってきた「交流型プロジェクト」やプロデューサーとしてのアーティストの役割は、「美術(作品)」や「美術館」への疑問から生まれたナウィンの先駆的かつ革新的な実践から始まったことを忘れてはいけないだろう。

ラワンチャイクンの美学と活動がタイ作家のなかでも異質であるのは、彼の生い立ちと無関係ではない。彼の祖父母は、インドとパキスタンの分離独立(1947年)のときに、現在のパキスタンであるパンジャブ州からタイ北部のチェンマイに移住した、ヒンドゥー教徒である。チェンマイはインド、中国、ビルマ(現ミャンマー)からの移民が多く、家族史と彼の幼少時の経験が、「移動」と「文化混合」という、後年の活動での基本テーマに発展していくことになる。

ラワンチャイクンはチェンンマイの美術大学で、タイ美術に大きな革新をもたらしたモンティエン・ブンマー[1](1953~2000年)の助手を務め、在学中の1992年からチェンマイの寺院と墓地ほか野外の空間、公共施設や個人宅の内部を使って展示やパフォーマンスをおこなう「チェンマイ・ソーシャル・インスタレーション」を開始する。美術作家主導による公共空間でのアート・プロジェクトとしては全アジアでも先駆的で、後年のナウィンのプロジェクト型作品の原点となる。また多数の市民から美術についての意見を集めるなど、いわゆる「観衆参加プロジェクト」も1993年にすでに始めていた。

ラワンチャイクンは卒業の翌年に、わずか23歳で福岡市美術館の「第4回アジア美術展」に選ばれる。精緻な手作業によるタイ作家の絵画や版画を見慣れていた同館学芸員にも、ラワンチャイクン作品は衝撃的だった。同展の出品作およびワークショップでの滞在制作作品(現在は福岡アジア美術館所蔵)は、すべて開いた本を共通テーマとしており、書物が伝える知識を疑い、そこに小さな瓶に入れた現存する年配の人々の写真をはめこむことで、他者との出会いから自己の立ち位置を調整していく、内省的で高度にコンセプチュアル(観念的)なものだった。それは後年のポップで楽しげで多くの人を巻き込むプロジェクトとは対極にあるようだが、現代美術と無縁の人々にアプローチしてその生活世界の内側から作品を展開させる契機がこれらの自己省察的な作品にも内在していたのだろうか。

この第4回アジア美術展ののち、ラワンチャイクンは日本人と結婚してしばらく福岡を拠点に、無名の人々の生への関心を深めた作品を展開する。自らが住んでいた団地ではインタビューのビデオと放置された車を使った『室住(むろずみ)団地アート・プロジェクト』(1996年)をおこない、タイでも、悪名高い交通渋滞により長時間タクシーで過ごさなければならない状況を利用して、町を走るタクシーをそのまま動くギャラリーにするという『バンコク・ナウィン・ギャラリー』(1995−1998年)をおこない[5]、その卓抜なアイディアで注目を集めた。

ラワンチャイクンのタクシーへの関心は、その運転手へと焦点を移し、室住団地で常駐する写真好きのタクシー運転手を主人公とした絵画を、商業ビル壁面、商店街、駅、学校などで大々的に展示した『博多ドライヴ・イン』を「ミュージアム・シティ・福岡」(1998年)で発表する[6]。このときにはタイの安価なB級ホラーマンガ冊子の形式のマンガを配布するが、それは世界各地のプロジェクトでその街にちなんだマンガを制作するプロジェクトの一環だった[7]。それにとどまらず、運転手の絵入りのラーメン用の丼をタイで製作して実際に使ったのは、博多ラーメンで全国に知られる福岡ならではのアイデアだった。タクシー運転手のプロジェクトは、シドニー、バーミンガム、ゲント、ボン、ニューヨーク、メキシコ・シティでも続けられた。

以後のラワンチャイクンの膨大な回数の国際展・芸術祭での発表は、多くの人を引き付ける魅力的なイメージと手法の多彩さにおいてとどまるところを知らない広がりを見せた。展覧会のなかで観客がゲームに興じる場を作る《キュレーターマン》(「横浜トリエンナーレ」でのヘレン・ミカエルセンとのコラボレーション、2005年)などの場の設定のほか、観衆参加型作品の企画で知られるハンス=ウルリッヒ・オブリストと、在仏中国人ホウ・ハンルによるウィーンやボルドーなどを巡回した、都市型のアジア美術を世界に知らしめた重要な展覧会「シティーズ・オン・ザ・ムーブ」(1999~2000年)では、タイからヨーロッパまでスクーターで旅した実在の美術家の足跡をたどる。自分と同じナウィンという名をもつ人物を世界各地で探したり(2005年)、ボリウッド(インド映画)のスターや中国の指導者としての「ナウィン」を演じる(2006~7年)、などなど。これらのプロジェクトでは魅力的なグラフィック・アートや等身大の人形などを伴うが、その場の中心となるのは、タイの映画看板画家に発注して制作される、各展覧会のキュレーターやその地域の共同制作者・協力者を描きこんだ、壁画サイズの絵画であり、プロジェクトの組織と背景を凝縮した象徴的なイメージ作りの役を果たした[8]。

世界各地で展開されたこれらのプロジェクトは、作家の卓抜した行動力や周囲の人々や組織を巻き込む力によって、人々はいつのまにか作品制作のプロセスに参加しているのである。しかしラワンチャイクンの作品の魅力は、そのプロセスにのみあるわけではない。視覚的な楽しさに満ち、完成度の高い造形物によって作りあげられたインスタレーションの場に身を置いたとき、普段現代美術に親しんでない人でも、展示された個々の作品をおとなしく鑑賞するのではなく、思わずワクワクして、現実なのか虚構なのかわからないラワンチャイクンの世界にひきずりこまれてしまう。このように美術作品のなかに人々が参加し、また同時に人々の日常生活のなかに美術が滑り込むことによって、新しい刺激を与え、変化をもたらすことを、ナウィンは高度なテクニックで仕掛けるのである。

ところで、ラワンチャイクンの複数のプロジェクトには、「キュレーターマン」という若いビジネスマンのようなキャラクターによる「SUPER(M)ART」という概念が登場する。ArtにMをつけたMartとは、スーパーマーケットやショッピング・センターの意味であり、マンガのなかで年老いた姿の「ナウィン」はそれを拒否して「キュレーターマン」と戦う。観客も地域住民も楽しませるエンターテイメントとしてのラワンチャイクンのプロジェクトが、商業目的の一過性の娯楽イベントと大差ないものになることや、作家だけがアイデンティティを自由に選択できる特権的なスターになることで普通の人々の存在がかき消されてしまうことへの危惧が、この「キュレーターマン」という仮想敵を生み出したのだろうか。しかし、「Art」の「Mart」化は、特にアジア圏での国際展や芸術祭、いや美術館でさえ進行中であり、老「ナウィン」の勝利は危うい。また近年世界各地で注目されている「社会参加型アート(socially engaged art、SEA)」は、様々な芸術ジャンル、教育、福祉、産業育成や地域振興、そして観光など、誰の、どのような観点で評価するかが困難であるという問題を常にはらんでおり、ナウィンのプロジェクトも例外ではない。

ただし、これらの世界各地の都市の歴史・文化・住民に対応した無数のプロジェクトをおこなういっぽうで、ラワンチャイクンには自分の個人史にかかわる作品もある。「第4回福岡アジア美術トリエンナーレ2009」に出品された絵画『復活の地』(2009年)は、冒頭に述べた作家自身のアイデンティティとルーツを探る、古くて新しい問いをテーマとしている。パキスタンと分離前のインドから、タイ北部チェンマイ、家族を持つ日本(福岡)、再びチェンマイで、自分をとりまく、美術関係者から地域住民までを、いつもの映画看板スタイルの絵画にしたものだ[9]。より個人的で内省的な作品としては、美術学校時代の師匠であり東南アジア現代美術の革新を先導したモンティエン・ブンマーの思い出や、自分の娘にかかわるインスタレーションもあり、これらは都市の歴史の痕跡を残す小規模なスペースで発表された[10]。

抜群の才能で若くして国際展にデビューしたラワンチャイクンも今年(2025年)は54歳になる。今後のナウィンは、まだ未開拓のコミュニティを見出していくのか、自己省察を深めていくのか、あるいは、その出発点に見られたような、知られざる庶民の豊かな生を可視化していくのか。30年間に世界中の国際展を総なめにしてきたが、まだ人生の先が長いラワンチャイクンが、コミカルな想像ではなく本当に老成したとき、どこで何をプロデュースしていくのだろうか。

(黒田雷児)

参考文献

Navin Rawanchaikul, COMM…: Individual and Collaborative Projects 1993-1999, Helen Michaelsen (ed.) (Tokyo: S by S Co.; Vancouver: Contemporary Art Gallery, 1999)

Navin’s Sala, Navin Production’s International Art & Life Magazine, Navin Rawanchaikul et. al (ed.) (Chiang Mai: Navin Production Co., Ltd., with collaboration of Galerie Enrico Navarra, Paris, 2008)

注

[1] 《喜捨》、《溶ける虚空/心の型(仏頭)》ほか

[2] チェンマイ・ソーシャル・インスタレーションの第3回展(1995年)では、前年に福岡での「第4回アジア美術展」で出会った中村政人、藤浩志、リー・ウェンや、曽根裕、山出(やまいで)淳也、アマンダ・ヘンらが参加した。山出は直前の「第7回バングラデシュ・アジア美術ビエンナーレ」でおこなったプロジェクト「Tour」をチェンマイで継続した。

[3] 《静かなる殺人》、《上にはとどかない、下には何もない》

[4] 《私は 私の 私に 私のもの 私自身》

[5] 1995-6年には中村政人の個展「Origin of Flavor」が、1998年には曽根裕個展「At the End of All the Journeys」がタクシー内でおこなわれた。

[6] ナウィンは2000年の「ミュージアム・シティ・福岡」にも参加し、商業施設で「マイペンライ屋台」を製作・運営した。

[7] 1997~2006年に20作・45巻を刊行。

[8] 同じ手法で制作されたものでは、ラファエルの名画《アテネの聖堂》の構図に、2002年作には欧米美術関係者141人、2004年作にはタイの美術関係者204人も描きこんだ超大作がある。

[9] 現在はグッゲンハイム美術館所蔵。

[10] 「あいちトリエンナーレ2010」(2010年)では名古屋・長者町繊維卸会館で、福岡の「希望の家:モンティエンへのオマージュ/ナウィンからの手紙」(2014年)は古いビルをリノベーションした「紺屋2023」のkonya galleryで発表された。

English page